【2025年版】ハラスメントの種類と概要を公認心理師が解説

2025年02月26日

ハラスメント

職場で起こるハラスメントには、さまざまな種類があります。当コラムでも、過去に様々なハラスメントを解説してきました。

ハラスメントはその原因によって様々な種類に分けられ、現在は50種類以上のハラスメントが存在するといわれており、パワハラやセクハラのような代表的なものから、最近ではカスハラをはじめ、ロジハラやハラハラなど、数多くのハラスメントが話題になっています。

そこで本記事では、現役の公認心理が2025年最新の各ハラスメントについて種類別に解説します。

今回の記事は拙著『「ハラスメント」の解剖図鑑』の内容を元に、40種類のハラスメントを解説をいたします。より詳しく知りたい方は、ぜひ書籍をご購入ください。

目次

ハラスメントとは

ハラスメントとは、いじめ・嫌がらせのことです。相手に不快感や精神的苦痛を与える行為全般を指します。

これは、暴力などの身体的な行為だけでなく、暴言や無視といった精神的なダメージを与える行為も含まれます。

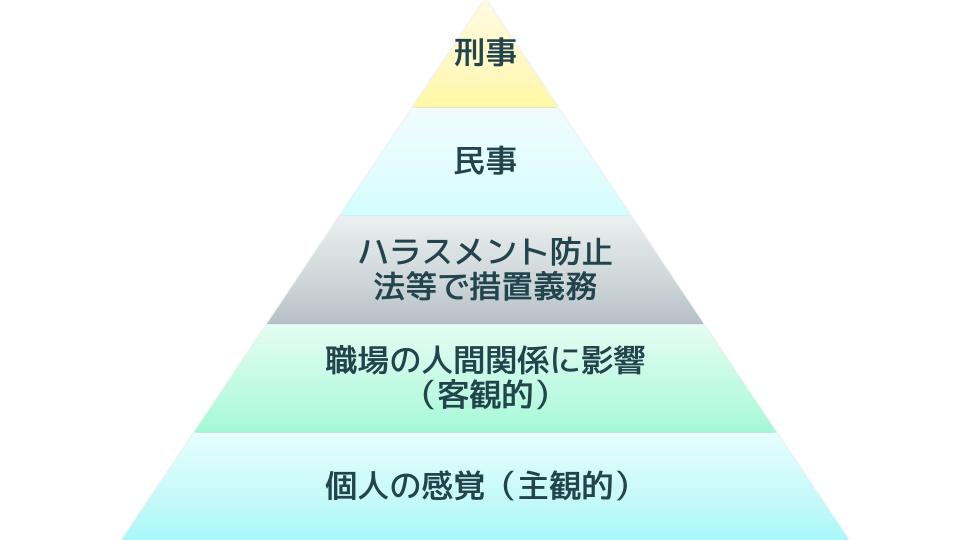

刑事罰の対象となるようなハラスメントやいわゆるハラスメント防止法等で措置義務となるハラスメント、客観的に見て職場の人間関係や職場の生産性に影響を与えるレベルのハラスメントなど、レベルによっても内容がかわってきます。(懲戒処分等を行う場合には、ハラスメント防止法等で措置義務になっている事案以上のものが多い)

ハラスメントの段階(イメージ)

ハラスメントは、職場の人間関係の悪化、生産性の低下、休職・離職や企業のイメージダウンによる人材不足を招くため、決して軽視できる問題ではありません。

ハラスメントを防止するためには、職場での適切な対応が求められます。

具体的には、ハラスメントに関する方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の設置、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護、不利益な取り扱いの禁止などが挙げられます。

これらの取り組みにより、働きやすい環境を整えることが重要です。

それではここからは、それぞれのハラスメントについて紹介をしていきます。

知らなきゃやばい! 基本のハラスメント

No.1 パワーハラスメント(パワハラ)

パワーハラスメントとは、職場において職務上の地位や人間関係などの優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものを指します。

具体的には、以下の6つの類型に分類されます。

①身体的な攻撃:暴行や傷害など、身体に対する直接的な攻撃。

②精神的な攻撃:脅迫、侮辱、過度な叱責など、精神的な苦痛を与える行為。

③人間関係からの切り離し:仲間外しや無視など、職場での孤立を強いる行為。

④過大な要求:遂行不可能な業務を押し付けるなど、過度な負担をかける行為。

⑤過小な要求:能力や経験に見合わない簡単すぎる業務を与え、やりがいを奪う行為。

⑥個の侵害:私生活への過度な干渉やプライバシーの侵害。

これらの行為は、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすため、職場での適切な対応と防止策が求められます。

No.2 セクシャルハラスメント(セクハラ)

セクシュアルハラスメントとは、職場において行われる、性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されるものを指します。主に以下の2つの類型に分類されます。

①対価型セクハラ:昇進や評価などの職務上の利益と引き換えに性的な関係を求める行為、または拒否したことによる解雇や降格、減給などの不利益な扱い。

②環境型セクハラ:性的な言動や性別による差別につながるような言動により、職場環境を不快にし、業務遂行に悪影響を及ぼす行為。

具体的な例として、性的な冗談や不必要な身体接触、性的な噂の流布などが挙げられます。セクハラは被害者の性別を問わず発生し得るため、全従業員が理解し、防止に努めることが重要です。

これらのハラスメントについての詳細や具体的な事例は、書籍内で詳しく解説されています。

No.3 モラルハラスメント(モラハラ)

モラルハラスメントとは、言葉や身振り、文書などで人格や尊厳を傷つける、「道徳」や「倫理」に反する行為を指します。

具体的な例として、侮辱的な発言、無視、過度な批判、嘲笑、脅迫などが挙げられます。これらの行為は、被害者の自尊心を損ない、長期的な心理的ダメージを引き起こす可能性があります。

モラハラは家庭内、職場、学校など、さまざまな環境で発生し得ます。職場においては、立場に関係なく行われるものであり、同僚同士・管理職同士の関係でも行われることがあります。労働意欲の低下やメンタルヘルスの悪化を招くため、組織としての対策が求められます。

No.4 マルハラスメント(マルハラ)

マルハラスメントとは、主に若者がメールやチャットなどのメッセージの文末に句点「。」が付くことで、威圧感や冷たさを感じる現象を指します。

例えば、「承知しました。」と句点を付けて送信すると、受け手によっては冷淡な印象を受けることがあります。

この感覚は、特に若い世代で顕著であり、句点の有無でメッセージのニュアンスが大きく変わると感じる人も少なくありません。

一方で、中高年の世代はメール文化の影響から、文末に句点を付けることが一般的であり、特に意図せず使用しています。

このような世代間のコミュニケーションスタイルの違いが、マルハラと呼ばれる現象を引き起こしています。

相手の感じ方や世代間の価値観の違いを尊重しつつも、ビジネス文書においては句読点が不可欠であるため、若い世代にもその重要性を伝えることが求められます。

No.5 カラオケハラスメント(カラハラ)

カラオケハラスメントとは、職場の飲み会や接待などで、カラオケの参加や歌唱を強要する行為を指します。

具体的には、カラオケが苦手な人や歌いたくない人に対して、無理にマイクを渡したり、歌うことを執拗に勧めることが該当します。

このような行為は、被害者にとって大きなストレスとなり、場合によっては職場環境の悪化や人間関係のトラブルを引き起こす可能性があります。

特に、上司や先輩などの立場を利用して強制する場合は、パワーハラスメントとして認定されることもあります。カラハラを防ぐためには、個々の意思や嗜好を尊重し、強制的な参加を避けることが重要です。

今は当たり前! 多様性時代のハラスメント

No.6 マタニティハラスメント(マタハラ)

マタニティハラスメントとは、妊娠・出産及び育児等をする人に対する、職場における不利益な扱いをするいじめ・嫌がらせのことを指します。主に以下の2つの類型に分類されます。

①制度などの利用への嫌がらせ型:産休・育休の取得に対して否定的な態度を取られる、復職後に配置転換や降格を強いられるなどの行為。

②状態への嫌がらせ型:女性が妊娠した際に退職を迫られたりするなどの行為。

これらの行為は、女性のキャリア形成や働く意欲を損なうだけでなく、職場全体の士気低下にもつながります。

マタハラの防止には、企業が妊娠・出産に関する正しい知識を共有し、働きやすい環境を整備することが重要です。

No.7 パタニティハラスメント(パタハラ)

パタニティハラスメントとは、男性労働者が育児休業や育児参加を希望・取得する際のいじめ・嫌がらせのことを指します。

例えば、育児休業の申請に対して「男性が育休を取るなんて前例がない」と否定的な反応を示されたり、育休取得後に昇進や評価で不利益を被るなどのケースが報告されています。

このような行為は、男性の育児参加を阻害し、家庭と仕事の両立を困難にします。

パタハラを防止するためには、企業が育児休業制度の重要性を理解し、男女問わず育児に参加できる職場文化を醸成することが求められます。なお、法改正も進んでいるので、定期的に最新情報を確認する必要があります。

No.8 ケアハラスメント(ケアハラ)

ケアハラスメントとは、労働者が家族の介護や看護を行う際のいじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的には、介護休業や時短勤務の申請に対して否定的な態度を取られたり、介護を理由に重要な業務から外される、評価が下がるなどの行為が該当します。高齢化社会において、家族の介護は多くの労働者が直面する課題であり、ケアハラは働き続ける意欲を削ぐ要因となります。

企業は、介護と仕事の両立を支援する制度を整備し、従業員が安心して働ける環境を提供することが重要です。

No.9 ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)

ジェンダーハラスメントとは、性別に基づく不当な扱いや言動により、不快感や排除感を与えるいじめや嫌がらせのことを指します。

「女性だから感情的だ」「男性なのに細かい作業が得意なのか」といった性別に関連したステレオタイプを押し付ける発言や、性別を理由に業務内容や昇進の機会を制限する行為などが該当します。

これらの行為は、多様性を尊重する職場づくりの妨げとなります。セクハラにもつながります。

ジェンダーハラスメントを防止するためには、性別にとらわれない評価基準を設け、全従業員が平等に活躍できる環境を整えることが必要です。

No.10 ジェンダーフリーハラスメント(フリハラ)

ジェンダーフリーハラスメントとは、どんな状況でもジェンダーフリーを強く訴え、法的な根拠を超えた無理な要求等を繰り返すいじめ・嫌がらせのことを指します。

例えば、人事が努力して同性パートナーでも福利厚生を利用できるように準備中にも関わらず、「今すぐできないなんて、差別主義者だ!」と詰め寄る、会社が借りているビルのオーナーに対して「トイレが男性用・女性用で分かれているなんて時代遅れのビルだ!SNSで拡散してやる」と脅す行為などが該当します。

このようなハラスメントは、かえって多様性を受け入れる社会の実現を妨げます。

防止策として、法律や職場の資源等を冷静に判断し、できることから少しずつ、皆で一緒に取り組んでいくという姿勢が求められます。

No.11 エイジハラスメント(エイハラ)

エイジハラスメントとは、年齢や世代を理由にしたいじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的には、若年層に対して「経験が浅いから信用できない」と決めつけたり、高齢者に対して「もう年だから新しいことは無理だろう」と能力を低く評価する発言などが該当します。

これらの行為は、労働者の自尊心を傷つけ、職場の活力を損ないます。エイジハラスメントを防止するためには、年齢に関係なく個々の能力や経験を正当に評価し、多様な年齢層が協力して働ける環境を整えることが重要です。

No.12 SOGIハラスメント(SOGIハラ)

SOGIハラスメントとは、性的指向(Sexual Orientation)や性自認(Gender Identity)に基づくいじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的には、同性愛者やトランスジェンダーの個人に対する侮辱的な発言、性的指向や性自認を理由とした差別的な扱い、プライバシーの侵害などが含まれます。

これらの行為は、被害者の尊厳を傷つけ、精神的な苦痛を与えるだけでなく、職場や社会における多様性の尊重を妨げます。

各種調査によると12人~13人に1人がLGBTQに該当すると言われています。

企業や組織は、SOGIに関する正しい理解を深め、全ての人が安心して働ける環境を整備することが求められます。

No.13 レイシャルハラスメント(レイハラ)

レイシャルハラスメントとは、人種、国籍、民族的背景に基づくいじめ・嫌がらせのことを指します。

例えば、特定の人種や民族に対する差別的な発言、出身国や文化を侮辱する行為、国籍を理由とした不当な待遇などが該当します。

これらの行為は、被害者の尊厳を傷つけ、グローバルな人材の採用や活躍を阻害し、企業の評判を落とし、業績にも悪影響を及ぼす可能性があります。

多様なバックグラウンドを持つ人々が共存する現代社会において、レイシャルハラスメントを防止するためには、全ての人が互いの違いを尊重し、学び合い、偏見や差別をなくす努力が必要です。

No.14 ボーダレスハラスメント(ボーハラ)

ボーダレスハラスメントとは、立場・年齢・経験・価値観・性別などの違いがあることはすべて悪と捉えて、業務に支障をきたすほど徹底的にボーダレス(境界がないこと)を求めたり、相手を差別主義者だと決めつけるなどのいじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的には、従業員の経験値・社歴を全く考慮しない目標を作る、立場による業務負担を考慮せず役職手当を一方的に廃止するなどが含まれます。

これらの行為は、被害者の働く意欲を削ぎ、責任を不明確にし、チームワークや生産性の低下を招く可能性があります。

職場では立場や経験などによって、求められていることが違う可能性があります。まずはその目的について確認し、話し合う姿勢が大切です。例えば、ベテランと若手では知識や技術が違う可能性があります。

その差を考慮することを「差別」と断定してしまうと、職場が成り立たなくなってしまうことがあります。

No.15 ソーシャルハラスメント(ソーハラ)

ソーシャルハラスメントとは、ソー―シャルネットワーキングサービス(SNS)を使って無理やりつながる他、投稿や連絡などによるいじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的には、Xで個人情報の無断公開、虚偽の情報拡散、悪意のあるコメントやメッセージの送信、上司が部下にFacebookの友達申請をし、承認することをしつこく依頼するなどが含まれます。

これらの行為は、職場の人間関係を悪化させるだけではなく、被害者の社会的評価を低下させ、深刻な精神的被害をもたらす可能性があります。

ソーシャルハラスメントは、被害の拡散が迅速であり、被害者の生活に長期的な影響を及ぼすことがあります。

個人としては、SNSの利用に際して他者への配慮を忘れず、企業や組織は従業員に対して適切な教育やガイドラインの提供を行うことが求められます。

No.16 マリッジハラスメント(マリハラ)

マリッジハラスメントとは、未婚者に対して、結婚しない理由を確認する、しつこく結婚を勧める、結婚していないことを理由に業務上の不利益を与える、結婚状況を理由に差別的な扱いを行うなど、結婚に関する価値観に基づいたいじめ・嫌がらせのことを指します。

例えば、未婚の人に対して結婚を強要する発言、既婚者に対する過度な家庭責任の期待、離婚経験者への偏見的な態度などが該当します。

これらの行為は、個人のライフスタイルの選択を尊重せず、精神的な負担を強いるものです。

多様な生き方が認められる現代社会において、個々の結婚観や家庭状況を尊重し、偏見や差別のない環境を築くことが重要です。

No.17 メンヘラハラスメント(メンハラ)

メンヘラハラスメントとは、精神的な健康状態に関する偏見や差別的な言動を行ういじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的には、精神疾患を持つ人に対する侮蔑的な呼称の使用、病状を軽視する発言、治療や休養の必要性を理解しない態度、「あの人はうつ病だ」と決めつける発言などが含まれます。

これらの行為は、被害者の回復を妨げ、社会的な孤立感を深める原因となります。精神的な健康問題は誰にでも起こり得るものであり、社会全体で理解と支援の姿勢を持つことが求められます。

企業や組織は、メンタルヘルスに関する教育を行い、全ての従業員が安心して働ける環境を提供することが重要です。

また、医師ではない人が「あいつはうつ病だ」「あの人は適応障害に決まっている!」等の発言は人権侵害に該当する可能性があることを伝えることも大切です。

No.18 コロナハラスメント(コロハラ)

コロナハラスメントは、新型コロナウイルスに罹患したことに関するいじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的な事例として、咳や発熱などの症状を示す人に対し、「うつるから近寄るな」といった発言をする、感染が疑われる人を「コロナ」と呼んで侮辱する、あるいは感染者やその家族に対して無視や冷たい態度を取るなどが挙げられます。

これらの行為は、被害者に深刻な精神的苦痛を与え、社会的な孤立を招く可能性があります。

また、職場においては、感染リスクを理由に不当な配置転換や解雇が行われるケースも報告されています。

コロハラを防止するためには、正確な情報に基づく冷静な対応と、感染者やその周囲の人々への思いやりが重要です。

想定外では済まされない!? 職場のあるあるハラスメント

No.19 不機嫌ハラスメント(フキハラ)

不機嫌ハラスメントとは、不機嫌な態度で相手を威圧する、不快にさせる、または職場環境を悪化させるいじめ・嫌がらせのことを指します。

内容によってはパワハラの精神的な攻撃に該当する場合もあります。

例えば、上司が部下に対して無言で威圧的な態度を取ったり、無視やため息を繰り返すことが該当します。

不機嫌ハラスメントを防止するためには、感情のコントロールや適切なコミュニケーションの取り方を学ぶことが重要です。

No.20 エンジョイハラスメント(エンハラ)

エンジョイハラスメントとは、楽しむこと、前向きなること、ノリが良いことをしつこく強要するいじめ・嫌がらせのことを指します。

例えば、残業で疲れてメンタルヘルス不調が疑われる部下に、「楽しくやろうぜ」「前向きにやれ、前向きに」と繰り返し声をかけ、部下の仕事を妨害する行為などが該当します。

エンジョイハラスメントを防止するためには、部下の悩みをできる限り早くキャッチし、いつもと様子が違うこと、心配している気持ちを伝えていくことが重要です。

No.21 ノイズハラスメント(音ハラ)

ノイズハラスメントとは、大きな音を出して周囲に不快な音を発生させることで職場環境を悪化させ、周囲に精神的負荷を与えるいじめ・嫌がらせのことを指します。

例えば、キーボードを強く叩きながらパソコンを操作する、机に書類の束をドンドンと大きな音を出しながら叩きつけて揃えるといったことが該当します。

ノイズハラスメントを防止するためには、信頼できる部下に「私の態度や振る舞いで気になることがあったら、いつでも言ってほしい」と伝えてフィードバックをもらったり、日頃から気分転換をしてストレスを溜めないようにすることなどが重要です。

音ハラについての最新事例・対策については、毎日新聞に取材を受けた記事(タイピング音がうるさい!意外と多い職場の「音ハラ」、どう対処?)をご覧ください。

No.22 スメルハラスメント(スメハラ)

スメルハラスメントとは、自身の口臭や体臭、香水や食べ物の匂いなどが強く、職場環境を悪化させるいじめ・嫌がらせのことを指します。

スメルハラスメントは加害者がほとんど無自覚であり、周囲も触れづらいハラスメントであると言われています。

具体的には、強い香水の使用、喫煙後の衣服の匂い、過度な体臭、にんにくなど強い匂いの食べ物を職場で摂取することなどが該当します。

スメルハラスメント加害者への対応方法としては、

1.上司や人事など、第3者にも匂いを確認してもらう

2.匂いが強い加害者にはまず体調を確認する

3.「気を悪くしたら申し訳ないが」と前置きして匂いのことを伝える

という3つのポイントを参考にしてください。

No.23 ラブハラスメント(ラブハラ)

ラブハラスメントとは、恋愛することをしつこく推奨・好きな人の有無など恋愛について質問してくるなどのいじめ・嫌がらせのことを指します。

ラブハラスメントはセクハラにつながることもあります。

例えば、恋人の有無を執拗に尋ねる、結婚や出産の予定を強要的に聞く、恋愛経験をからかうなどが該当します。

恋バナは、職場で仕事をする上で必要な話題ではありません。恋愛についての価値観は多様です。自分の価値観を押し付けないように気をつけましょう。

No.24 リストラハラスメント(リスハラ)

リストラハラスメントとは、精神的に追い込む、無視をする、仕事を与えない、閑職に追いやるなどにより、自主的な退職に追い込んだり、何度も退職勧奨を行うなどのいじめ・嫌がらせのことを指します。

例えば、中途採用の部下に、入社1ヶ月で結果が出せなかったとして、「うちの会社に向いてないよ」「早く新しい会社を考えたほうがお互いのためだと思うよ」と自主退職を繰り返し求めるといった行為が該当します。

リストラハラスメントを防止するためには、その人の等級にあったチャンスを与え、1on1面談で進捗や目標を共有し、結果を冷静にフィードバックすることが大切です。

No.25 逆ハラスメント(逆ハラ)

逆ハラスメントとは、部下から上司、後輩から先輩に対するいじめ・嫌がらせといった、下の地位・立場にいる者からのハラスメントを指します。

例えば、ベテラン職員が異動してきたばかりの上司に対して、「この職場のことを知らないあなたが、余計な指示をするなよ」と繰り返し要求するなどの行為が該当します。

逆ハラスメントの場合は、被害者である上司はただ会社に相談するのではなく、一度は部下を指導しましょう。なぜなら、上司には部下の指導責任があるからです。

もちろん体調不良が著しい場合は別です。その場合は、人事や産業医、カウンセラーの力を借りるなど、療養を優先してから対応することを視野に入れましょう。

管理職こそセルフケア(自分で自分の健康を守ること)が大切です。

No.26 ハラスメントハラスメント(ハラハラ)

ハラスメントハラスメントとは、上司の適正な指導や通常の振る舞いに対して、気に食わないと何でも「ハラスメントだ」「訴えますよ」などと主張し上司を委縮させるいじめ・嫌がらせのことを指します。

例えば、上司が部下の業務改善のために適切な指導を行った際、部下がそれを「あなたとの会話は全部録音しています。ハラスメント上司としてネットで公開しますから」などと脅すといったケースが挙げられます。

このような主張が頻発すると、上司や同僚は指導やコミュニケーションを控えるようになり、結果として職場の生産性やチームワークの低下を招く恐れがあります。

正当な指導とハラスメントの違いを理解し、適切なコミュニケーションを図ることで、健全な職場環境を維持することが求められます。

ハラスメント・ハラスメントについては、別の記事で詳しく取り上げてますので、ご覧ください。

No.27 セカンドハラスメント(セカハラ)

セカンドハラスメントは、ハラスメントの相談を受けた際に、被害者を責めるような対応をするいじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的な例として、被害を相談した際に「あなたにも原因があるのでは?」と責められたり、相談後に職場で孤立させられるなどが挙げられます。

ハラスメントの相談を受ける際は、まず親身になって話を聴き、ハラスメントかどうか判断して適切な対処をしなければいけません。

No.28 ロジカルハラスメント(ロジハラ)

ロジカルハラスメントは、論理や理屈、自分なりの正論を武器にして相手を精神的に攻撃し、追い詰めるいじめ・嫌がらせのことを指します。

ロジハラは良かれと思って行ってしまうケースもありますので、事前に知識を身につけておかなければなりません。

具体的な例として、「なんでそんなこともわからないの?」などとなぜなぜ攻撃を繰り返し精神的に追い詰め続ける、部下の提案を上司の勝手な論理で否定する、いわゆる論破してしまう、などのケースが挙げられます。

ロジハラが起こらないようにするには、

1.社内で理解を深め、ルールを決める

2.定期的に社内調査を行う

3.指導方法の研修を実施する

といった取り組みを行い、ロジハラの防止・解消に努めていきましょう。

No.29 ブラッドハラスメント(ブラハラ)

ブラッドハラスメントとは、血液型に基づく偏見や差別的な扱いを行ういじめ・嫌がらせのことを指します。

例えば、「あなたはA型のクセに几帳面じゃない!」「B型は自己中心的だから一緒に仕事したくない」といったステレオタイプを押し付けることが挙げられます。

こういった固定観念は、個人の性格や能力を不当に評価し、人間関係の摩擦を生む原因になりかねません。

血液型による性格判断には科学的根拠がないため、個々の人格を尊重し、血液型に基づく偏見を持たないことが重要です。

No.30 スモークハラスメント(スモハラ)

スモークハラスメントとは、職場や懇親会の場で、喫煙者がタバコの煙や匂いで職場環境を悪化させる、タバコを吸う回数が多く業務に支障をきたすなど、タバコに関連するいじめ・嫌がらせのことを指します。電子タバコも含まれます。

例えば、喫煙者が喫煙後すぐ対面のミーティングを行い、服や髪にタバコの臭いが残り、非喫煙者が辛くミーティングに集中できない、タバコ部屋に頻繁にいくので業務が回らない、などが挙げられます。

タバコが気分転換になる気持ちはわかりますが、非喫煙者にとっては不快に感じられることもあります。以下の5点を押さえて、スモハラをしないように心がけましょう。

1.喫煙後、消臭スプレーを使う(電子タバコでもタバコ部屋からにおいを持ち帰っています)

2.喫煙後の1on1は、マウスウォッシュでうがいをしてから行う

3.飲み会でも、喫煙は他のペースで行う

4.タバコを吸いに行く回数を午前・お昼・午後の3回に限定する

5.タバコ部屋で業務の決定をしない

No.31 時短ハラスメント(ジタハラ)

時短ハラスメントとは、仕事量の削減、効率化が進まないにもかかわらず、「早く帰れ」「残業禁止」などと労働時間の短縮を強要するいじめ・嫌がらせのことを指します。

例えば、上司が必要な仕事をしている部下に対し、「定時だから帰れ」と帰宅を強要し、その後「定時に仕事が終わらないのは、部下個人の生産性の問題だ!」と叱責する、といった行為が該当します。

残業を禁止するのであれば、管理職として、業務や納期の整理、人員配置の見直しなどを適切に行う必要があります。

また、コミュニケーションの活性化、ITツールの活用、教育と研修の実施、相談窓口の周知など、総合的な対策が必要です。

No.32 アルコールハラスメント(アルハラ)

アルコールハラスメントとは、アルコールを無理やり飲ませようとする、酔っ払って絡むなどのいじめ・嫌がらせのことを指します。

また、飲んでいる飲み物について文句を言うことも含まれることがあります。

例えば、取引先との飲み会で「我が社の気合いを見せろ」と言って部下に一気飲みをさせたり、会社の懇親会でお酒が飲めない社員に対して「男のくせに飲めないのか?」といった言葉で心理的な圧力をかけることなどが挙げられます。

アルハラを防ぐためには、会社の文化として、飲みたくない人に飲酒を強制しない方針を明確にし、飲酒が自由であることを前提に強制や圧力をかけないことや、飲めない人が飲まなくても良い環境作りが大切です。

No.33 テクノロジーハラスメント(テクハラ)

テクノロジーハラスメントとは、デジタルツール・ITスキルなどの能力の差異を根拠にしたいじめ・嫌がらせのことを指します。最近では、ITリテラシーの高い人に過度の仕事を依頼するハラスメントもあります。

例えば、デジタルツールを使うことが苦手な社員に対して、「こんな簡単な操作もできないのか、使えないやつだなぁ」「若いのにITに詳しくないのはおかしい」とバカにする、などの行為を指します。

テクハラ加害者を生まないために必要な5つのポイントをご紹介します。

1.ITリテラシーが低い部下の性格・人格を否定しない

2.ITリテラシーを高めるために、eラーニングだけでなく、メンター制度(個別支援)を導入する

3.ハロー効果に気をつける(ITリテラシーが低いと、他の項目も低いと勘違いしてしまう)

4.ITリテラシーが低い人も高い人も、お互いが歩み寄る場を作る(高い人が一方的に話すのではなく、低い人が理解できないポイントも確認する)

5.ITリテラシーが高い人に過度に仕事が集まるようであれば、外部委託を検討する

No.34 就職活動終われハラスメント(オワハラ)

就職活動終われハラスメントとは、企業が内定や内々定を出した学生に対して、就職活動の制限や早期終了を強要するいじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的には、「他社の選考を辞退しないと内定を取り消す」「当社を第一志望にしないと採用しない」といった圧力をかけることなどが挙げられます。

オワハラは「ぜひ入社してほしい!」という思いが強いあまり行ってしまいがちです。

採用担当はもちろん、2次面接以降を担当することの多い管理職も注意しましょう。

こんなシチュエーションでも! 油断できないハラスメント

No.35 リモートハラスメント(リモハラ)

リモートハラスメントとは、テレワークやオンライン環境下といった、リモートワークで行われるいじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的な事例として、ビデオ会議中に自宅の寝室等を見せるように言及する、カメラの常時接続を強要する、連絡への過度な即時対応を求める、などが挙げられます。

テレワークでは顔を合わせないので、相手の様子がわかりません。そのため、対面よりもルールを明確にしておくべきです。

一方で、上司が部下とのオンライン面談のときに画面のオンを求めることは、リモハラには該当しないでしょう。

なぜなら、対面では通常顔を合わせて面談を行うので、オンラインでも画面のオンを求めることは自然な行為だからです。また、上司には安全配慮義務があり、部下の体調や様子を把握する必要があるからです。

No.36 カスタマーハラスメント(カスハラ)

カスタマーハラスメントは、顧客や取引先などによる要求内容が行き過ぎていたり、不当な方法で要求するなどのいじめ・嫌がらせのことを指します。対面だけではなく、SNSを通したカスハラも目立ち始めています。

カスハラにはBtoB(自社・取引先)型と、BtoC型(企業・消費者)型の2つがあります。

①BtoB(企業対企業)型:発注元・発注先の関係、下請け・元請けの関係、親会社・子会社の関係等で行われる理不尽な要求や嫌がらせ。

例えば、契約上の合意を無視して追加のサービスを無償で提供するよう圧力をかけたり、応じない場合は取引を打ち切ると脅迫することなどが挙げられます。

②BtoC(企業対顧客)型:顧客(エンドユーザー)からサービス提供者に行われる理不尽な要求や嫌がらせ。

例えば、飲食店で顧客が料理の味に不満を持ち、店員に対して長時間にわたる執拗なクレームや人格を否定するような暴言を浴びせるケースが挙げられます。

従業員が快適に働ける職場にするためには、経営陣や担当者がカスハラ対策をしっかりと行う必要があります。

大切な従業員を守るためにも、自らの事業を守るためにも、以下の5つの方法で対策を行っていきましょう。

1.基本方針を従業員に周知する

2.相談窓口を設置する

3.カスハラ対応のフローを制定する

4.被害者の上司の役割(一次対応)を明確にする

5.カスハラを想定した研修やロープレを行う

No.37 就職活動ハラスメント(就ハラ)

就職活動ハラスメントとは、就職活動中の学生に対して、セクハラ・マタハラ・パワハラなどに該当するような言動や、面接時に仕事とは関係ないことを無理やり言わせるなどのいじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的には、面接官が学生に業務に関係のない私生活や個人的な情報を尋ねたり、 内定者に個人の携帯メールやSNSでの連絡、1対1の食事や飲み会へ誘う、などの行為を指します。

就活ハラスメントを防ぐためには、会社全体でハラスメント禁止の方針を明確にし、研修を実施することが重要です。

また、学生側の対策としては、不適切な要求には応じず、1対1の接触を避け、プライベートな情報の提供は控えることが推奨されます。

就ハラを受けてしまった場合は、大学のキャリアセンターや企業の人事部門、都道府県労働局の相談窓口に相談しましょう。

No.38 アカデミックハラスメント(アカハラ)

アカデミックハラスメントとは、大学や研究機関において、教授や准教授・講師などが優位な立場を利用して行ういじめ・嫌がらせのことを指します。

製造・研究・開発系の専門的な技術を持った社員(もしくは、弁護士・社労士など)が大学や職業学校に出向し、講師・教授となりアカハラをするケースもあります。

具体的には、他人のアイデアや研究成果を無断で使用したり、進級や卒業を不当な理由で妨げたりすることもアカハラに該当します。さらに、セクハラ発言や暴言・暴力・誹謗中傷、個人のプライバシーへの過度な干渉も含まれます。

アカデミックハラスメントを防ぐためには、まず全員がアカハラの定義や具体例を理解し、意識を高めることが重要です。

また、学生からクレームがあった場合は、講師から直接学生に声をかけるのではなく、いったん事務局に任せましょう。

No.39 ワクチンハラスメント(ワクハラ)

ワクチンハラスメントは、インフルエンザワクチン・新型コロナワクチンなどを接種すること(接種しないこと)を強要する、暗に押しつける、接種していない人を隔離するなどのいじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的には、上司が「インフルエンザワクチンを接種していない人は、同僚の健康を軽視している人です」というメールを部署全員にメールを送り接種を強要したり、未接種者に対して職場での不利益を与える、不必要にも関わらず接種状況を公然と問いただすなどの行為が含まれます。

ワクハラをしないために次の2点を押さえておきましょう。

1.ワクチン接種に関しての法律や条例を確認する

2.ワクチン接種の「情報提供」にとどめる

No.40 マスクハラスメント(マスハラ)

マスクハラスメントとは、医療・介護・福祉施設などの業務上マスクが必要な職場ではないにもかかわらず、マスクの着用をする、しないの自由を妨害し、根拠なく強要するいじめ・嫌がらせのことを指します。

具体的には、仕事で必須ではないにも関わらず、朝礼で「インフルエンザが流行っているので、必ずマスクをしてください」などとマスク着用を強要する、マスクを着用している人へ「もうマスクなんて外せ。顔もわからない状態でコミュニケーション取れないだろ」などとマスクを外すことを強制する行為などが含まれます。

コロナ禍の規制が解除され、職場でマスクをしない人が増えました。

コロナ禍やインフルエンザ流行期ではマスクをすることを強要するハラスメントが目立ちましたが、現在はマスクを外すことを強要するハラスメントが目立ちます。

業務上必要である場合を除き、マスクをする、しないは個人の自由です。自分の価値観を強要することは、コミュニケーションの阻害にもつながってしまいます。

まとめ

今回の記事は拙著『「ハラスメント」の解剖図鑑』から、押さえておくべき基本的なハラスメントと、多様性時代におけるハラスメントを紹介しました。

また、拙著では取り上げなかった事例なども加えました。

これらのハラスメントは、職場や社会での人間関係において問題となる行為です。各ハラスメントの詳細や具体的な事例については、書籍内で詳しく解説されていますので、気になった方はぜひ書籍を手にとってご一読ください。

書籍紹介

企業や官公庁、学校にて年間150回程度のセミナーを行い、年間300人以上から個別の相談を受け、さまざまなハラスメントを解決に導いてきた著者が、職場で起きやすい全48種のハラスメントを解説しています。

ハラスメントは職場環境の重要な要素であり、職場環境は業績にも大きく作用します。

企業として、社会として、そして個人の幸せ追求のために必携の知識をこの一冊で!

この記事を書いた人

宮本剛志

株式会社メンタル・リンク 代表取締役 教育関係の企業(ベネッセグループ)で事業所や相談室の責任者を経験。その後、カウンセラー・研修講師として独立。研修・講演は年間約155回、カウンセリングは年間のべ275人。 複数の組織でハラスメント防止委員会の委員を務めるなど社外でも活動している。「怒る上司のトリセツ(時事通信社)」「週刊ダイヤモンド(2020年5月16日号)」など書籍・メディア掲載も多数。